EEM|南京理工大学李纯教授团队:氮掺杂碳中石墨纳米域的构建用于高性能钠离子电容器

本文来源于Energy & Environmental Materials,欢迎浏览!

亮点

通过采用MgCI2·6H2O作为盐模板,成功制备了具有微介孔结构的管状氮掺杂多孔碳As8Mg。

2.As8Mg结构中存在大量石墨化纳米域,相比于仅存在洋葱圈介孔结构的碳材料,对于钠离子的存储能力显著增加。

研究背景

电能存储系统在多个领域中扮演关键角色,为满足高能量密度和功率密度需求,可充电电池和电化学超级电容器备受关注。虽然锂离子电池成功商业化,但钠离子电池因为钠丰富的存储量使其被视为锂离子电池的理想替代材料。当前,硬碳(HC)被认为是最有前途的负极材料,软碳(SC)也表现出优异的倍率和循环性能,但其容量相对较低。因此,构建一种具有混合石墨结构的纳米碳材料被认为是提高碳负极性能的有望方法。

文章简读

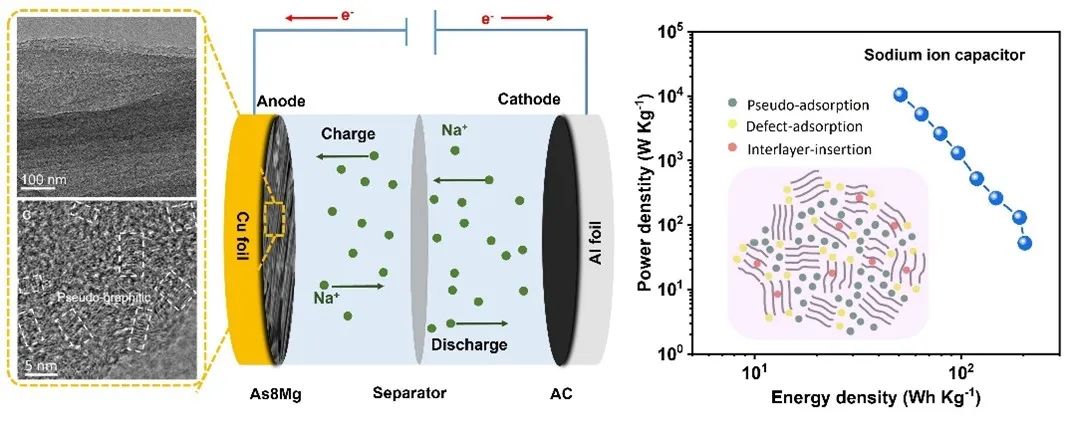

钠离子电容器(SIC)由于成本低廉、钠含量丰富以及同时提供高能量和功率的潜力,在储能方面具有巨大潜力。本文展示了一种模板辅助方法,可在氮掺杂的碳材料中诱导生成纳米域和介孔两种石墨化纳米排列。这项研究阐明石墨化纳米域更有利于钠离子存储。所获得的氨掺杂碳(As8Mg)电极在0.1 Ag-1下实现了254 mAh g-1的可逆容量。此外,基于As8Mg的钠离子电容器器件实现了高功率和能量密度(224 Wh kg-1 时为53 W kg -1,51 Wh kg -1时为10 410 Wkg),具有出色的循环稳定性,在 0.2Ag-1下600 个循环后仍有99.7%的保持率。我们的研究结果为优化碳的微观结构以提高赝电容模式下的钠存储提供了见解。

图文赏析

图 1.具有石墨化纳米域结构的氨掺杂多孔碳材料可以为Na+存储提供更多的活性位点。作者应用盐模板法制备了多孔氮掺杂的纳米碳材料,MgCl2·6H2O和CaCl2·2H2O两种模板最终导致了两种石墨化纳米结构的出现:具有石墨化纳米域的类管道片层材料,和具有空心洋葱环结构的片层材料。

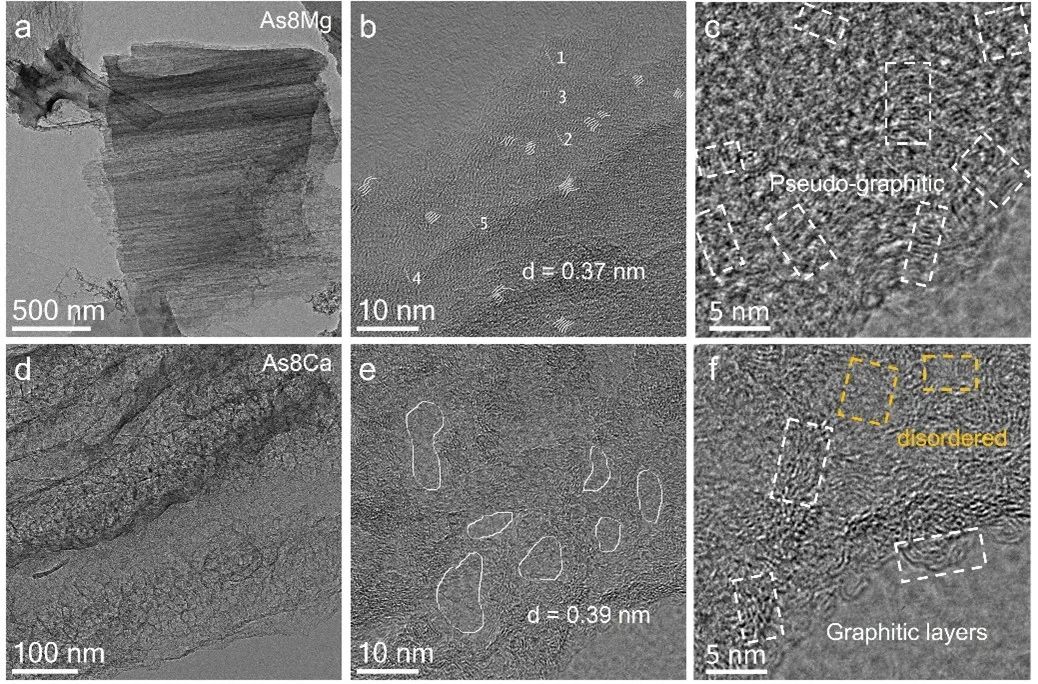

图 2.(a-c) As8Mg 的TEM图像,(d-f) As8Ca的TEM图像。

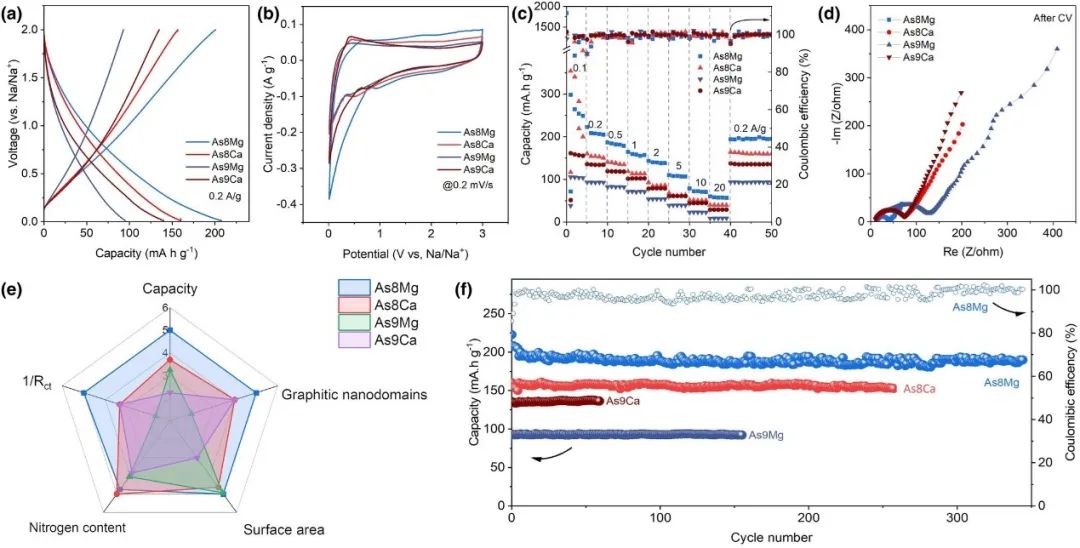

图 3.(a) 0.2 Ag-1电流密度下的恒电流充放电曲线,(b)CV曲线,(c)不同电流密度下的比容量和库仑效率(d)AS8Mg、As8Ca、As9Mg和As9Ca在CV后的阻抗测试。(e) 四个 电极材料的性能指数和属性雷达图。(f) 电

流密度为0.2 Ag-1时样品的循环性能。

基于所合成的氮掺杂碳纳米材料具有高比表面积和丰富的缺陷,在阳极中电容行为主导过程CV曲线接近矩形,也验证了表面主导的机制。五边形雷达图展示了电容量与电极材料性质的关联As8Mq具有最小的电荷转移电阻Rct、最有利的纳米结构、石墨化纳米域和最高的容量。如前所述,As8Mg中的石墨纳米域有助于高容量。

《能源与环境材料(英文)》(Energy & Environmental Materials)创刊于2018年,是由郑州大学和Wiley出版集团共同主办的国内外公开发行的英文期刊,主要报道能源捕获、转换、储存和传输材料以及洁净环境材料领域的高水平研究成果。EEM为材料、化学、物理、医学及工程等多学科及交叉学科的研究者提供交流平台,激发新火花、提出新概念、发展新技术、推进新政策,共同致力于清洁、环境友好的能源材料研发,促进人类社会可持续健康发展。期刊2022年度影响因子为15,JCI指数1.58,5年影响因子16.5,2022年度CiteScore为20.5,SNIP指标为2.425。在材料科学各领域位列前茅,其中科院分区为材料科学1区Top、材料科学综合1区。先后收录于DOAJ、SCIE、Scopus、CSCD等数据库。

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号