Nano Lett. | 通过控制静电边界条件实现铁电薄膜的人工图案化电畴

英文原题:Artificial Domain Patterning in Ultrathin Ferroelectric Films via Modifying the Surface Electrostatic Boundary Conditions

通讯作者:王立芬(中科院物理所),李敬锋,李千(清华大学)

作者: Wei Li(李为), Lei Liao(廖磊), Chenguang Deng(邓晨光), Collieus Lebudi(全书智), Jingchun Liu(刘敬椿), Sixu Wang(王思旭), Di Yi(易迪), Lifen Wang(王立芬), Jing-Feng Li(李敬锋), and Qian Li(李千)

背景介绍

铁电材料的一个核心特征是存在具有不同极化矢量取向的铁电畴,其根据条件可形成条纹、气泡、迷宫状等各种图案。这些电畴图案与铁电材料的物理特性和功能密切相关,对非易失性存储器、电光调制器、非线性光学等器件应用具有重要意义。因此,从多尺度上精确控制电畴的人工图案化对于铁电材料的物理机制研究和应用拓展至关重要。然而,纳米尺度的畴图案控制仍具有很大的挑战性,目前流行的光刻、原子力显微镜或通过图案化电极施加电场等手段存在工艺复杂、成本较高等缺点。

文章亮点

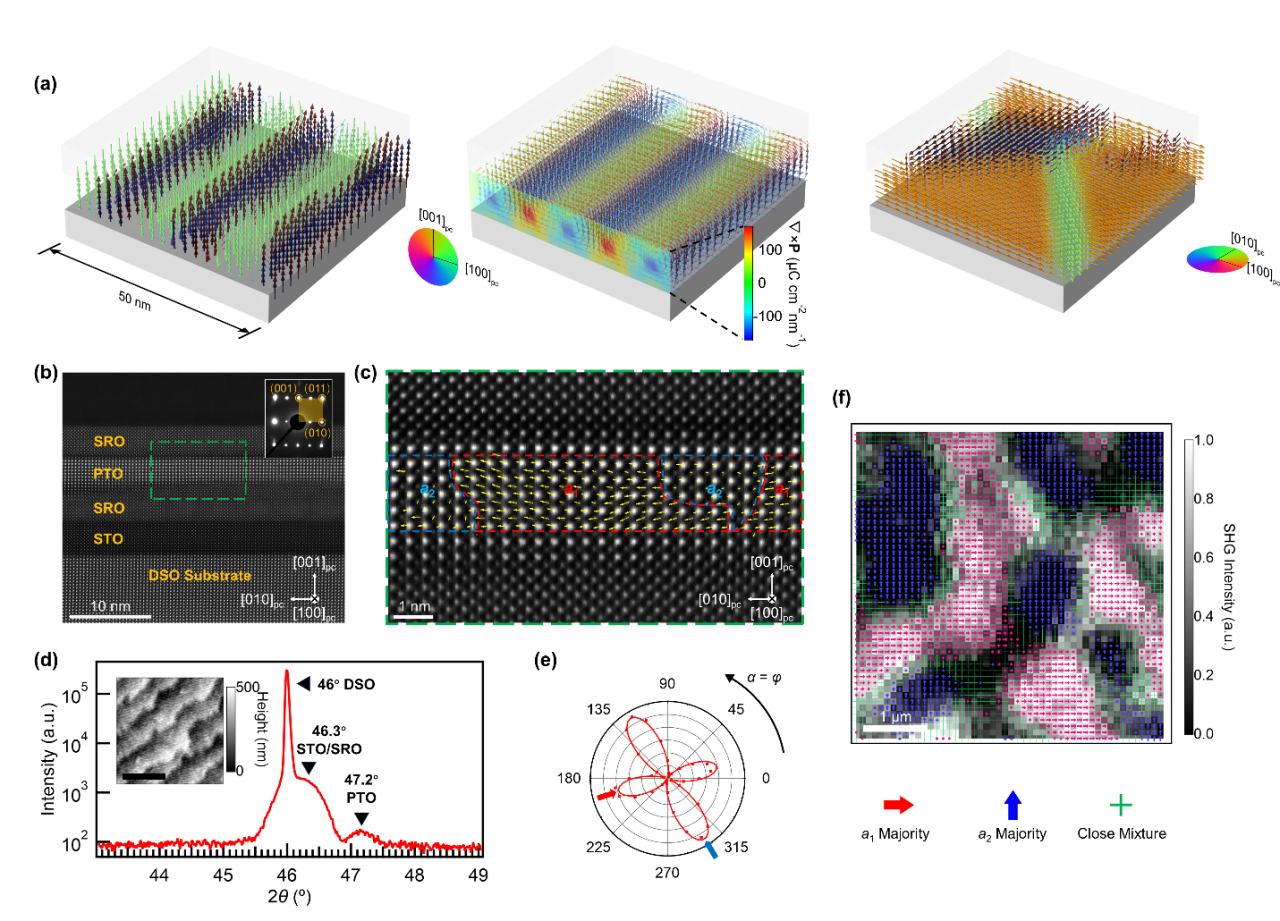

作者团队介绍了一种适合于进行铁电畴人工图案化的异质结薄膜材料:SrRuO3/PbTiO3/SrRuO3。首先基于朗道唯象理论构建的相场模型研究了衬底应变和SrRuO3层不同静电屏蔽效果对于铁电PbTiO3层中电畴形态的影响,结果表明,面外极化畴、面内极化畴以及铁电涡旋畴三种形态可以在特定的稳定参数区间内出现。在这一计算结果的指导下,通过脉冲激光沉积在DyScO3衬底上生长的铁电薄膜被证实具有良好的生长质量和预期中a1([010])、a2([100])混合的面内畴态。球差电镜高角环形暗场像表明,这种面内畴的特征尺度大约为数纳米。

图1. 通过设计静电边界和衬底应力条件实现铁电薄膜的面内畴态

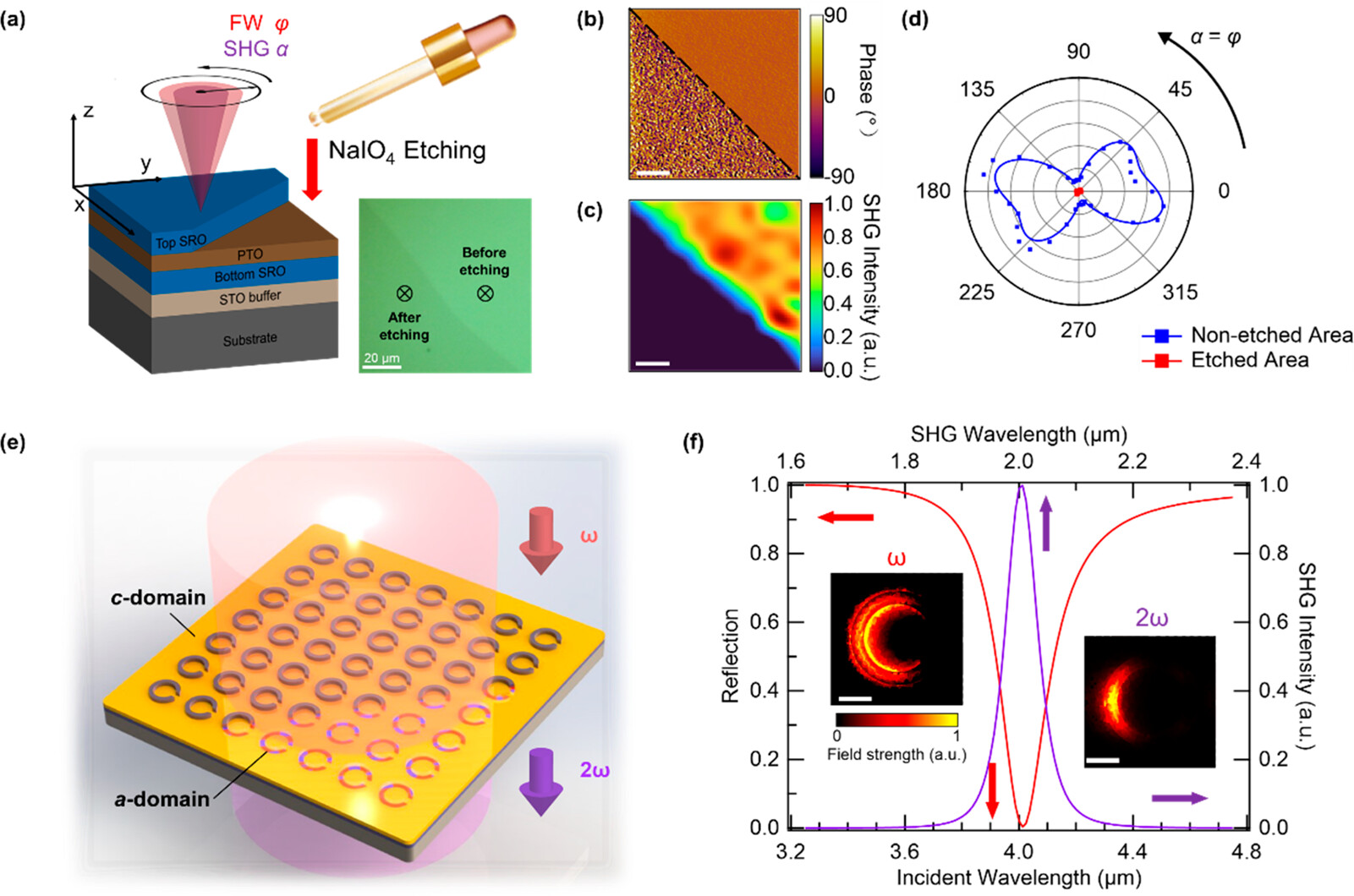

铁电薄膜的面内极化状态随后通过二次谐波(SHG)测试得到了进一步研究。通过将装置设定为正入射模式,SHG信号对薄膜的面内极化分量较为敏感。在偏振特性测试中,薄膜表现出轻微扭曲的四重对称性响应,符合面内a1、a2畴混合模型。进一步的空间成像结果展示出这种混合畴态在空间中的纳米-微米多尺度结构,即在纳米尺度上二者的相对比例是均匀的,而在微米尺度上则形成空间分布的弯曲形态。这种极化组态显著增大了材料的有效SHG系数,为进一步的非线性光学器件设计提供了便利。 由于薄膜的面内极化状态是由DyScO3衬底的应变和顶部SrRuO3层的静电边界条件结合产生的,因此去除顶部SrRuO3层就可以补偿退极化场。此时,底部SrRuO3层可以充分屏蔽下界面的电荷,使得PbTiO3层倾向于形成c畴以最小化静电能。为此,作者团队用NaIO4溶液处理样品表面,刻蚀了部分顶部SrRuO3层。PFM测试显示,刻蚀后PbTiO3层的面内极化状态发生转变,形成纳米尺度上的精细碎片化结构。SHG成像进一步证实了蚀刻区域中的畴态转变为c畴,与非蚀刻区域形成对比。这种化学刻蚀方法选择性地溶解了SrRuO3层,而不影响薄膜异质结构,因此在图案化加工中具有显著优势。

图2. 通过化学刻蚀法实现的铁电畴态调控和非线性光学器件设计

顶部SrRuO3层一方面具有金属性质,另一方面又具有良好的可见光透过率(在ENZ波长以下),这为其提供了在非线性光学领域中的多种潜在应用方式。作者团队依此设计了一种非线性超表面器件,其中顶部SrRuO3层被蚀刻成开口环谐振器(SRR),在SRR下方的PbTiO3层中形成面内纳米a畴并增强SHG响应,同时在其外部保持c畴状态。有限元模拟表明,在4微米波长附近激发下,器件的SHG响应强度由于表面等离子共振效应产生了约105倍的显著增强效果。这种设计具有良好的灵活性,可以为非线性光学器件设计提供新思路。

总结/展望

本研究介绍了一种通过精细控制静电边界条件进行薄膜铁电畴人工图案化的方法。在 SrRuO3/ PbTiO3/ SrRuO3异质结构中,顶部 SrRuO3层诱导 PbTiO3层畴态从面外极化演变到面内极化,且可以通过蚀刻顶部 SrRuO3层来恢复。通过将顶部 SrRuO3层蚀刻成特定的微纳结构阵列,我们可以设计出具有显著谐振增强效果的非线性超表面。这种图案化策略充分利用了 SrRuO3相对较弱的金属性来调整静电边界条件,并可进一步扩展到其他薄膜铁电体系,因此具有广阔的应用前景。 相关论文发表在Nano Letters上,清华大学博士研究生李为、博士后邓晨光和中科院物理所博士研究生廖磊为文章的共同第一作者,李千副教授、李敬锋教授和王立芬副研究员为共同通讯作者。

通讯作者信息: 李千 副教授 李千,清华大学材料学院副教授、博士生导师。博士毕业于澳大利亚国立大学,曾在美国橡树岭国家实验室和阿贡国家实验室从事博士后研究,入选海外高层次青年人才计划。他的主要研究方向包括铁电薄膜材料与器件、非线性光学与超快结构动力学表征、半导体辐射探测晶体等。在Nature、Science、Nano Letters、Nature Communications、Advanced Materials等国际一流期刊上发表论文110余篇。 李敬锋 教授 李敬锋,清华大学材料学院教授。他的主要研究领域包括无铅压电和热电材料以及微机电系统技术等。目前已发表论文 500 多篇,被引用 29000 多次(H因子90),多次在重要国际会议上做特邀报告,并出版了Lead-free Piezoelectric Materials(Wiley)等三部专著。他曾获国家杰出青年科学基金并入选教育部长江学者计划。现任Journal of Materiomics主编、《硅酸盐学报》副主编、国际热电学会理事、美国陶瓷学会会士、IEEE铁电理事会专题讨论会主席。2022 年当选为日本工程院外籍院士。 王立芬 副研究员 王立芬, 中科院物理所副研究员、博士生导师。2014年毕业于中国科学院物理研究所;2014-2018年任美国阿贡国家实验室博士后研究员;2020年入选中科院青促会会员;担任Chinese Physics Letters、Chinese Physics B、Acta Physica Sinica、Physics期刊青年编委。她主要从事基于原位透射电子显微技术的结构相变原子机制、表面原子过程、离子输运动力学研究,目前已在Nature、Nature Materials、Phys. Rev. Lett.、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文40余篇。

扫描二维码阅读英文原文,或点此查看原文 Nano Lett. 2024, ASAP Publication Date: April 15, 2024 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00479 Copyright © 2024 American Chemical Society Editor-in-Chief Teri W. Odom Northwestern University Nano Letters 旨在快速发布纳米科学和纳米技术领域基础研究、应用和新型研究成果。符合Nano Letters收录范围的文章应至少有两个不同领域或学科的融合。 2-Year Impact Factor CiteScore Time to First Peer Review Decision 10.8 18 29.1

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号